|

いつもの様に響板修理、フレーム下塗り上塗りです。

フレームに錆が出ている所が有りその部分をディスクサンダーやペーパーで落としてからのフレーム塗装の為、1日多くかかってしまいました |

|

再メッキされて戻ってきたフレームボルトでこれからフレームを本体に取り付けです。

本体とフレームの間にスペーサーを入れながらの作業で全てのネジが締め終わるまでに12時間以上かかりました。

|

|

張弦作業です。チューニングピン、弦、両方ドイツ製です。

弦がねじれない様にする為、一度真鍮棒に巻き付けてコイルを作ってからチューニングピンに移して張ります。 |

|

ダンパーの貼替、組付けも終わって、次に調整作業に入ります。このアクションはダブルスプリングタイプで非常に軽快なタッチです。1900年始めまでのモデル名が数字(Ⅴ〜Ⅰ)の時代の物に時々見かけるものです。その後のモデル(S〜E)は数十年シングルタイプの様です。 |

|

ハンマーと弦の当たりを修正し、調律、整音と、行っているところです。

ハンマーヘッドはアベル社製で、買付の時点で、すでに替えてあったものです。 |

|

この時代のベヒシュタインの右ペダルはリンク方式が他社又は現代の物と違い重くクイックリーです。

写真ではペダルレバーを作る前にペダルとダンパーヘッドのリフト量の関係(比率)を計っているところです。 |

|

ペダルつき上棒からリフティングレールつき上棒の間のペダルレバーが現代のピアノ(現ベヒシュタイン含む)は、テコの原理風に言う、力点・作用点・支点の順です。ところがこのピアノは支点・力点・作用点となっているため、仮にそれぞれの比率が同じ場合、前者と比べ2倍重くクイックリーに作用する事となります。今回はレバー類を現代の物と同様に作り替えして軽いペダルタッチとしました。写真は鍵盤側からと奥側から撮ったものです。外したレバーをこれから作り替えます。 |

|

木端を写真の様にバンドソーで切り出ししベルトサンダーで成型していきます。 |

|

取付けして実際に踏んだ感触をテストします。計算上では約40%程軽くなるはずです。自分で踏んで半分位な感じになっていますので、この比率のレバーを使用することとします。又、使用するスプリングも同時に選びます。 |

|

ペダルボックスを外した時に、ブランとならない様にする為、L時金具を5㎜経の真鍮棒にダイスでネジ切りと熱を加えながら曲げて作ります。機能的には全て出来ましたのでもう一度外して黒く塗りました。やはりそれらしくなります。尚、元々のパーツもそのまま取っておいてあり、もしオリジナルに戻すには10分もあれば可能です。以前、スタンウェーでも同様の相談を受け、やはり比率を変えたペダルレバーを作り交換して軽くした事があります。 |

|

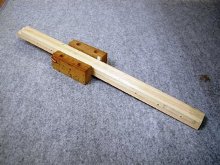

次は短い大屋根突上棒を作ります。鉛筆で木にマーキングして、バンドソーで切り出します。 |

|

左側がオリジナルで右側の白木の部分が作った物です。長い方は元の物を使用です。 |

|

本体と同様に塗装して取付けです。一見オリジナルの様に出来ました。 |

|

ツヤ消黒全塗装作業です。お客様のご要望により親板右側にC.BECHSTEINのロゴも入れました。 |