|

いかにもドイツ製らしい重厚なデザインです。 |

|

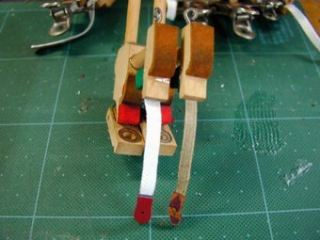

アクション部分ですが、このハンマーは肉厚がたっぷりありましたので、お客様と相談してこのオリジナルハンマーを使うことにしました。 |

|

アクション構造は現代のピアノにかなり近く作られています。と言いますか、グランドピアノのように鍵盤を上まで戻さなくても次の音が出るように小さなスプリングが付いていて、ピアニシモのトリルなどが弾き易く、かえって優れもののアクションです。 |

|

ダンパーフェルトです。年数なりに劣化しています。勿論、貼替ます。 |

|

鍵盤の下。ホコリが溜まっています。 |

|

アクションのはずせる箇所は全部はずして、細かなチェックをもう一度行い、部品屋さんに注文を出します。 |

|

ハンマーとフレンジをはずしたところで、フレンジのセンターピンは全部入替、ブライドルテープも貼替です。 |

|

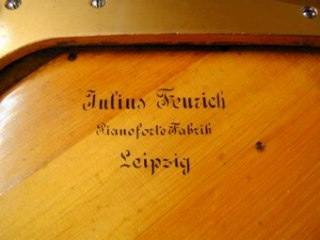

写真ではわかりにくいですが、「ライプツィヒ」の文字の右下に小さなワレがあり、そのワレ修理のためにフレームを下ろします。 |

|

弦とチューニングピンには錆が出ています。わずかですがフェルトは虫に喰われています。響板修理のため、どちらにしても弦とピンは交換となってしまいます。 |

|

本体の解体作業です。 |

|

フレームボルトナットをはずしているところです。 |

|

アップライトピアノのフレームはこのように立てたままはずすと楽なので、いつもこのようにします。 |

|

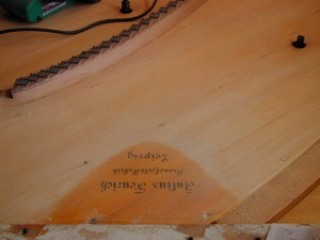

アセトンで表面のニスを剥がした後、サンダーなどで研磨していきます。ロゴのところはそのまま残します。 |

|

出張見積の時点ではワレの入っている箇所は3箇所しか発見できませんでした(フレームの下などはよく見えません)が、結局8箇所見つかりました。写真ではワレの所にくさび状の木を入れるため、溝を広げているところです。ドライバーを熱で曲げてサンダーで先を尖らせた物を使用しています。3種類の幅の物を作ってあり、徐々に広げていきます。 |

|

このように木を埋め込んで接着していきます。くさび状の木はスプルースの板からバンドソーで切り出しておきます。角度を変えたものを何種類か作っておき、溝にぴったりと入るものを選んで埋め込みます。 |

|

接着が乾いた後、小さなカンナで飛び出ている所をまず粗削りしてその後ペーパーをかけて平にしていきます。 |

|

ペーパーがけが終わったところです。 |

|

フレームの塗装作業です。 |

|

ニス塗り作業です。レンナー社のものを使用して数回塗り重ねていきます。 |

|

フレームを入れたところです。 |

|

写真のようにこのピアノは1本張りのため、予め玉掛けのところを作っておきます。1台分作ると手がかなり痛くなります。 |

|

ピン打ちが終わり、作っておいた弦をねじれないようにして、1本ずつ張っているところです。ピンはデアマント社製、弦はレスロー社製、銅線はデーゲン社製です。 |

|

プレッシャーバーの取付です。元の高さと同じにします。 |

|

棚板や脚を取付けてピアノを起こしたところで、気分的には7割方終わったかんじです。 |

|

ダンパーフェルトの貼替です。(レンナー社製使用) |

|

鍵盤下の丸いクロスも全部替えます。 |

|

アクションの組付です。まずダンパーのみ付けて、できるかぎりの調整をします。他の部品が付いていないので、調整はし易いです。 |

|

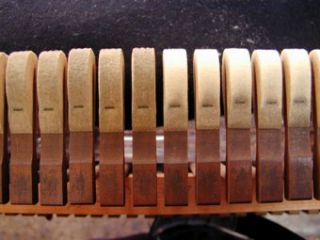

次にハンマーです。取付けてからまず整形(ファイリング)をします。その後間隔などを揃えます。 |

|

部品類は全て組付けて調律数回とトータルの整調とで、約3日がかりでした。 |

|

全て終わって試弾したところ、鍵盤から僅かながらきしみ音がでています。ピアニシモで弾いた時にしかわからないくらいの音ですが、湿度が高くなった時に大きくなる可能性があるため、直しておくことにしました。唯一修理見積時に見落としたところです(その時にはでていなかったかもしれませんが)。

写真の鍵盤ホールのところに鹿皮が貼ってあり、この部分が金属のピンとこすれる時(弾いた時)にでてしまいます。現代のピアノは通常クロス(繊維)が貼ってあり、消耗はしても雑音の発生は少ないので、ほとんどのメーカーさんはこのようになっています。

20世紀前までは鍵盤ホールに何も貼らずに木とピンがダイレクトに当っている物や現代同様クロス(繊維)が貼ってある物もあり、メーカーによって様々です。 |

|

鍵盤バランスホールにクロスを貼るため、1〜1.2mmほどホールを広げる必要があります。皮は薄さが0.5mmくらいしかなく、貼るクロスは穴の左右に貼るのですが、一番薄いもので1.1mmなのです。フライスに木工用の1mmビットを取付けて削っていきます。 |

|

次はフロント部です。こちらは6mmビットで削ると調度良いので、少し楽です。センターだけを気にしていれば6mmの幅で正確に削っていくことができます。

|

|

ホールの加工が終わり、クロスを貼っているところです。 |

|

全ての貼替が終わりました。約1日半の作業ですが、雑音は勿論なくなり、鍵盤の動きはとてもスムーズになりました。 |

|

今後お客様にピアノを引き渡すまで、数回調律をします。 |