|

上面パネルの左右に濁台が取付されていた跡(穴)が残っていてパネルの象嵌やペダルの細工からしてきっと素晴らしい物が付いていたのでは?と想像してしまいます。

|

|

写真では分かりにくいですが、ペダル部分のおしゃれな模様です。 |

|

C.SCHWECHTENの字の上側に色の濃い部分がありますが、これが本来の色に一番近い所ですので他の大半は色が抜けた事となります。元々は象嵌細工との濃淡がもっとくっきりしていたはずです。お客様もこの色の違いに驚いていました。 |

|

JOHN DAVIESさんの為に急いで作ったとの事の様です。ファーストオーナー名ではないでしょうか? |

|

左側のロゴは綺麗に残っています。又、低音部分はアグラフ仕様です。

右親板内側のロゴマークと製造番号です。 |

|

脚部のスタイルも趣きがあります。 |

|

アクション、キーフレームなど外します。 |

|

中高音の弦に問題はない為、現状使用します。

低音弦は音色のばらつきが多い事と、音の伸びがない為に貼替する事としました。 |

|

外したキーフレームです。良く見るとクロス類に虫喰いの跡があり、全て交換します。 |

|

このピアノのアクションは、当時最先端のデザインの様で現在とほぼ同形式な物で、修理及び調整をきちんとすればタッチ感触により古さを感じる事は無くなる事が見込めます。

アクション部品をレールから全て外し、周動不良の修理、スプリング交換、フェルト類の貼替と行います。 |

|

ビンテージ物の修復で気をつけている事ですが、外したネジは元のネジ穴に戻る様にする為、木のホルダーに入れておきます。ネジその物の精度が悪かったり、過去に所々オーバーサイズに変えてあったりする事がある為に必ずこの様にしています。 |

|

冒頭にも書いた様に、使用可能な部品は使って元型に忠実に直す事がお客様のご希望の為、オリジナルのハンマーウッドにフェルトのみ貼替をする直し方としました。

そもそもハンマーのサイズが小さい為に、既製品ハンマーでは同サイズが存在しないので、仮にハンマーヘッド丸ごと交換をするにしてもやはり特別注文となってしまいます。

又、このフェルトのみの貼替(業界では巻直しと言ってます)の長所は、重量がオリジナルに近く出来る事で、当然鍵盤のタッチ感触にも大きく影響します。

写真は貼替が終わり、独レンナー社より50日ぶりに戻って来たところです。 |

|

フェルト、ひも、皮と消耗した部分の交換です。 |

|

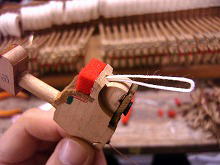

写真だと分かりにくいですが、中央のピンの左右に小さな赤いクロス(繊維)の部分が皮から貼替した物で、鍵盤をスムーズな動きにしてくれます。 |

|

低音弦貼替、アクション部品の組付、鍵盤関係の修理、ペダル類の修理、トータル調整、調律、整音と終わりました。点検を兼ねて阿部先生に弾いて頂いた所(下記の動画)、味のある音のピアノなので是非オーナーさんの前で弾いて聞かせたいと言われまして、後日Y様に当社までお越し頂き工房ミニコンサートをしました。 |

|

この度は、当社に修復をご依頼頂きまして誠にありがとうございました。今後もどうぞよろしくお願いします。 |

| |

ピアノの修理期間中に英国へピアノの買付に行く事となった為、序でにお客様がピアノを購入したお店にも行ってみる事にしました。 |

|

LondonのMarylebone駅から鉄道にて・・・

Beaconsfield駅まで35分位です。 |

|

左の地図は依頼者Y様に書いて頂いた物で、これを頼りにBeaconsfield駅より向かいます。そもそも今でもその店が存在するのか分かりませんが・・・ |

|

駅から少々来ると、古くて小さな店がいくつも並んでいます。 |

|

駅前の通りを来て、円形交差点を左に曲がったこの通りに在るはずで、そのまま歩くと白い車の後ろがお店でした(2番目の写真)。

外からはギター・バイオリン・フルート・楽譜などが見え、ピアノの販売店と言うよりは楽器店でした。一応中に入り、30年程前にこの店で販売したピアノが今私の工房で直しているとの話をしましたが、若い店員さんには過去の事の様で興味を示しませんでした。又、もう何年も前からアコースティックピアノは取り扱ってなくデジタルピアノだけとの事で、もし良いピアノでも在庫していて、それを入手で出来れば・・・と行く前は小さな期待を持っていましたが、そうはなりませんでした。Londonから往復3時間半の小さな旅でしたが、閑静な住宅街には古い家屋が多く残っていてもう一度ゆっくり訪れてみたいと思う街でした。 |